[初研修!] 今年初めての学園内研修は、超久しぶりの「歯科口腔ケア」! ~ 1月25日(土)

毎月企画する学園内研修、本年第1弾は、東京・築地を拠点に、一般歯科診療から訪問診療歯科まで、患者さんのニーズに応じた歯科診療を展開されている柴田浩喜先生(歯学博士)をお招きし、歯科口腔ケア、特に、プラークコントロールの基本についてのご講義を賜りました。

誰でも子どものころから何気なく行っている「歯磨き」ですが、「適切な方法」で自らの口腔ケアを日々行うとともに、正しい知識技術をもって利用者さんの支援をできているか、となると、実際には、恥ずかしながら一寸心もとないな、というのが学園の実情かと思います。

講義は、「歯磨き」との言い方にそもそも誤解を生む余地があるというお話から始まりました。歯は磨き上げるものではなく、プラークコントロール、即ち歯垢が溜まらないように除去することが肝であること。「歯磨き粉」を一杯つけてゴシゴシと磨き立てる行為は「やった感」はあっても(笑)、歯頚部(歯と歯茎の間)、前歯の裏、奥歯の裏表(特に後方)といった歯垢の溜まりやすい場所にきちんとしたケアが行き届いていないことが多いことを踏まえ、先生が歯科模型を使ってされるブラッシングの様子を見ながらの「学び直し」を、先ず行いました。

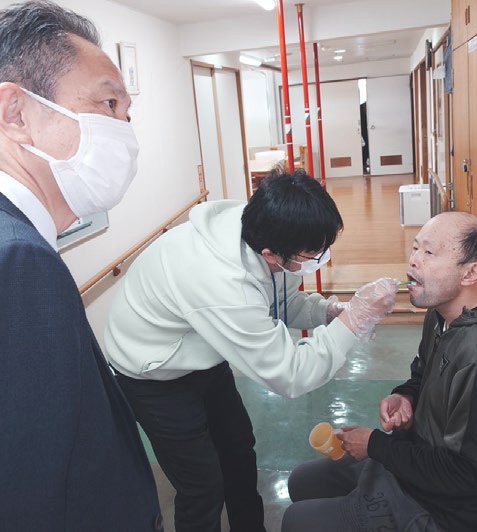

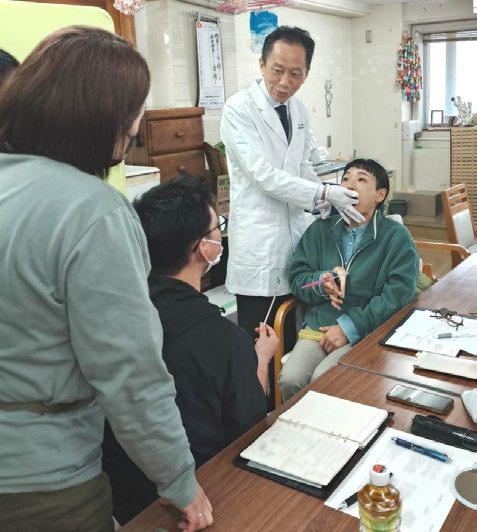

続いては支援の場面を念頭に置いたお話です。誰でも口の中に異物を入れられるのは嫌であり、それは利用者さんにとっても同様であるということを踏まえ、される側にとって違和感のないやり方として、歯ブラシの大きさ・持ち方・動かし方などを例に、実際に先生が1人の職員を被験者に実践してくださるところを拝見しながら、そのスムーズさに一同感嘆し、大いに盛り上がりつつ、技術の一端を学びました。

利用者さんの高齢化等に伴い、口腔ケアに関する正しい知識と技術の習得が益々必要となってきています。日々の営みであるプラークコントロール、先生の講義を反芻しつつ、まさに日々の実践のなかで技術向上に励んでいければ、と考える次第です。

[國分 隆之]